織物業の担い手来たれ!

若者が伝統の技を継承

新商品の後押しも

丹後地域のものづくりを支援する「京都府織物・機械金属振興センター」(京丹後市峰山町)が、地場産業の丹後ちりめんなど織物業人材の育成研修に力を入れている。技術を細分化した研修コースを設け、新商品の開発も後押し。伝統技術の継承に向け、若い担い手が熱意を持って研修に取り組んでいる。

丹後は300年前の江戸時代から織物業が盛んで、着物の生地「丹後ちりめん」を中心に生産。京丹後市と隣りの与謝野町の調査(2021年)では、757事業所に約1600人が働く。20年に同センターが織物関連業者に行ったアンケートでは、「技術継承への支援」を行政に求める回答が多かった。

技術研修に加え、新商品開発コースも

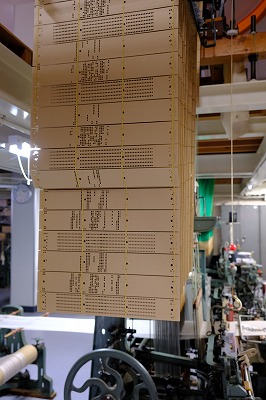

織物関係の機材がそろう同センターでは、これまで織物業の後継者を長期間受け入れて総合的に技術を教える方式を採ってきたが、約10年前から企業のニーズに合わせて織物の製造や準備、織機調整などを技術ごとに短期間で学ぶ研修に変更した。研修ではセンターの職員らが講師を務め、教本も独自に編集して丁寧に指導する。従来の着物の生地だけでなく、洋服などへの事業の拡大に向け、縫製を学ぶ新商品開発コースも設けた。18コースあった昨年度の受講者数は100人、延べ人数は512人に上った。

4~6月の24日間で行われている製織コースには、京丹後市網野町の「田勇機業」の従業員3人も参加。5月16日の研修では織機を実際に使って、織りの途中で不具合を直す「織合わせ」の工程を学んでいた。家業の技術を学ぶ田茂井美乃さん(25)は「伝統工芸を守っていきたい。若い世代に届く製品を作りたい」と語り、4月に入社した夫の仁哉さん(25)も「丹後ちりめんを日本や世界に広めたい」と意気込む。

長野県出身の近藤雪斗さん(24)は「早く技術を覚えて、将来的には自分のデザインのものを作れたら」と織物への思いを話していた。

Copyright ©京都新聞