夏の終わりに

花火のあと

あなたは何を思う?

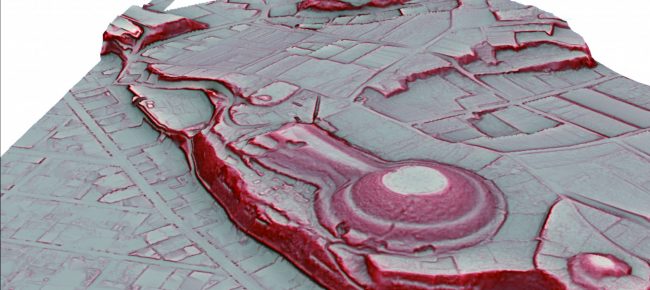

この夏、大輪の花火を楽しんだ方も多かろう。100周年になる宮津燈籠流し花火大会(宮津市)に久しぶりに出かけた。

先祖を慰霊する約1万個の灯火が漆黒の海をたゆたい、炎の花が咲く。華やかな光を愛(め)でる人々の傍らで、故人をしのび、そのはかなさと重ねて、闇に思いを巡らせた人もおられよう。同じ花火でも心の景色は違う。

打ち上げ花火は、1711年に江戸の鍵屋弥兵衛が手がけた。33年の隅田川川開きの祭礼で、将軍吉宗が飢饉やコレラによる死者の鎮魂、悪疫退散を祈願したとか。火薬を娯楽に使い、納涼や奉納、競技など趣旨を変えて全国へ。今や風物詩になり、各地の空を彩る。

そんな菊やボタンの花々を見上げる。作家の重松清さんはお盆の花火を、亡き人や会えない人を思う「迎え火」と表した。連作短編『その日のまえに』(文藝春秋刊)で、40代の妻を失った主人公の夫は、息子2人と地域の大会に招かれる。

3人が眺める花火の描写は切なくも、一筋の光明が差す。故人とともに日々を大切に生きていこうと、そっと背中を押す物語である。

〈花火消え元の闇ではなくなりし〉稲畑汀子。

大輪のしずくが暗がりに溶け込むと、周囲は何かほのぼのとして、包まれるよう。夜空も、より広く感じる。

平穏を願い、亡き人を心に留めた8月。夏が終わる。

Copyright ©京都新聞