大阪・関西万博へ

丹後の企業、スツール提供

ものづくりアピール

丹後地域の縫製会社と家具メーカーが共同で制作した「スツール」(いす)が、大阪・関西万博で使用される。能登半島地震の廃材や丹後ちりめんの残布を活用して持続可能性を追求するとともに、さまざまな記憶が宿った廃材の使用や刺しゅうのデザインで、「思い出が持続する」ことがコンセプト。手がけた2人は「丹後のものづくりをアピールする機会にしたい」と意気込む。

地域の課題解決などにつながる物品やサービスを複数の事業者が協力して開発する、日本国際博覧会協会(万博協会)の企画「Co―Design Challengeプログラム」の一環。ものづくり現場の公開などに取り組むデザインウイーク京都実行委員会(京都市下京区)が中心となり、家具の溝川(京丹後市大宮町口大野)と縫製の三葉商事(舞鶴市福来)が参加した。

スツールの木工部分(高さ30センチ、直径37センチ)は、能登半島地震の廃材で溝川が製作した。社長の高杉鉄男さん(62)は昨年8月、被災地の石川県七尾市を訪れ、がれき集積場で分類された木材から、古民家の梁や柱に使われていたとみられるマツを譲り受けた。

「長年、家の部材として耐えてきて、乾燥も十分にできている。暮らしていた人たちの息遣いが感じられる」。祭礼のみこしや山車を連想させる加工をスツールの脚部に施した。

「家の部材としての使命を終えた木材を、今度は生活の道具として生まれ変わらせる」との思いを込めた。

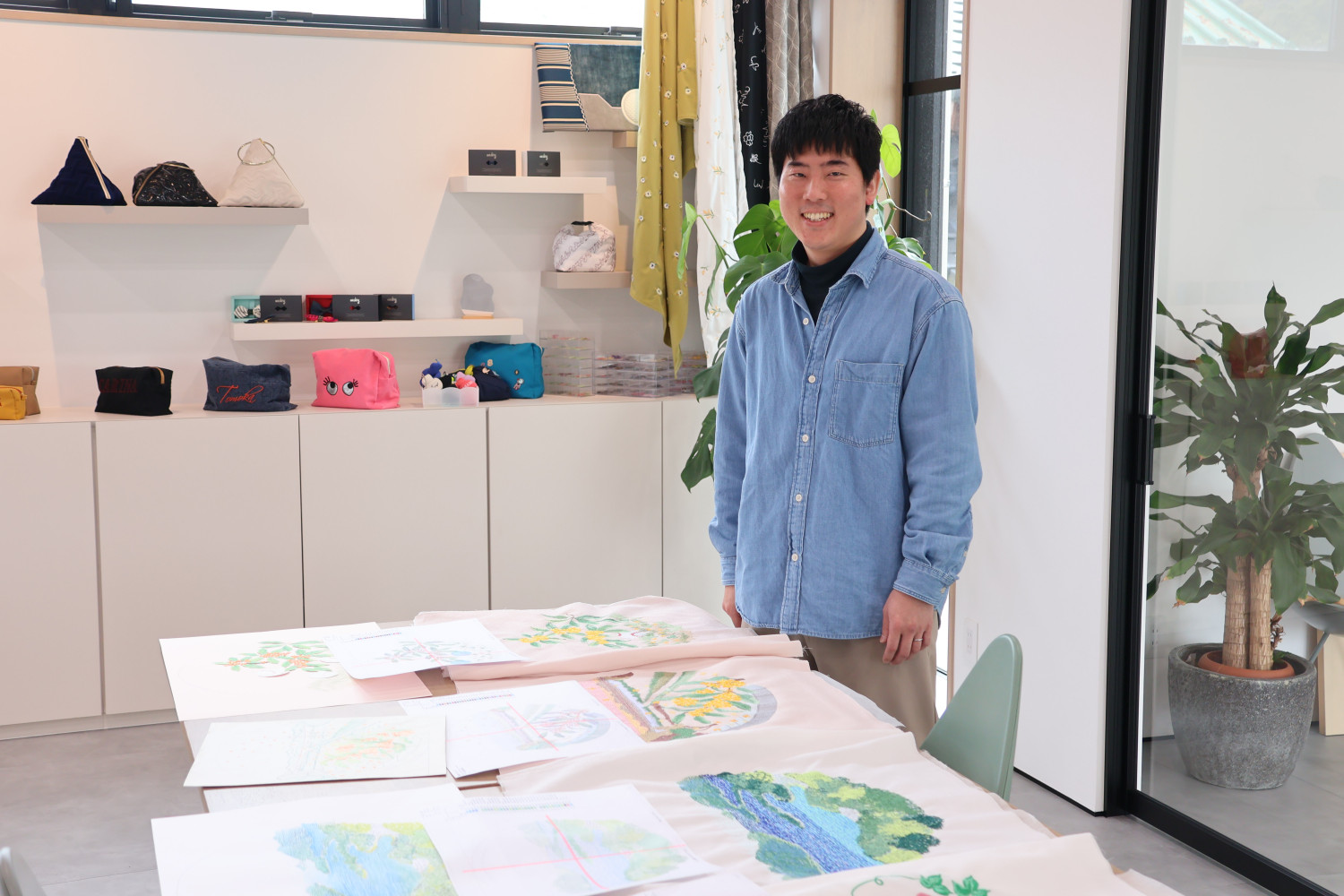

座面には丹後ちりめんの製作過程で出る残布を活用し、コンセプトに沿うよう、使う人の思い出を刺しゅうで表現する。万博に提供するスツールには、作り手である三葉商事の山下正人さん(33)の幼少期の記憶を描く。デザイナーと話す中から、地元・舞鶴の景勝地「吉原入江」や、キンモクセイが印象的な実家から見た舞鶴湾の風景の図案が決まった。

色の濃淡や細かい描写を再現するのは難しく、山下さんは「この大きさの絵を刺しゅうするのは初めて。非常に苦戦した」と振り返る。刺しゅうの間隔の密度を徐々に変えたり、濃淡の異なる色を重ねたりと独自の工夫を凝らした。

万博の期間中には両事業者の工場見学や制作体験ツアーも企画されており、「資源を循環させて記憶を持続させていくものづくりに興味を持ち、ぜひ舞鶴や京丹後に来てほしい」と期待する。高杉さんも「丹後ちりめんに代表される、府北部の繊細な手仕事の技に触れてほしい」と話す。

万博にはスツール6脚が提供され、「TEAM EXPOパビリオン」で使われる。

Copyright ©京都新聞