漁村の活字文化守る

間人の書店

店頭に立つ95歳

全国で書店が減少する中、京丹後市丹後町間人地区で70年以上続く書店がある。90歳を過ぎても店頭に立つ女性は、連合国軍総司令部(GHQ)占領下の日本で広がったレッドパージをきっかけに店を開いた。丹後の女性たちの声を集めた本の編集にも関わるなど日本海を望む漁村に活字文化の火をともし続ける。

この女性は東世津子さん(95)。1950年、後に共産党の丹後町議会議員を務めた夫の理代吉さんと結婚したが、勤務していた郵便局を解雇される。共産党員らが官公庁などの職場から追放されたレッドパージの影響だったという。

生活の糧を失った世津子さんは「戦時中は学徒動員で勉強ができなかったが、本は好きだった」と書店の開業を思いついた。親類から宮津市の書店を紹介してもらい、支援を受けて51年に夫妻で「東書店」の開業にこぎ着けた。

世津子さんは客の好みを聞いて本をそろえ、料理本は実際に料理をつくってから勧めた。子どもの百科事典だけでなく学習机も販売し、業績は好調だった。「高度経済成長の波に乗ってよく売れた。『あたって砕けろ』の精神で営業に行きました」と振り返る。

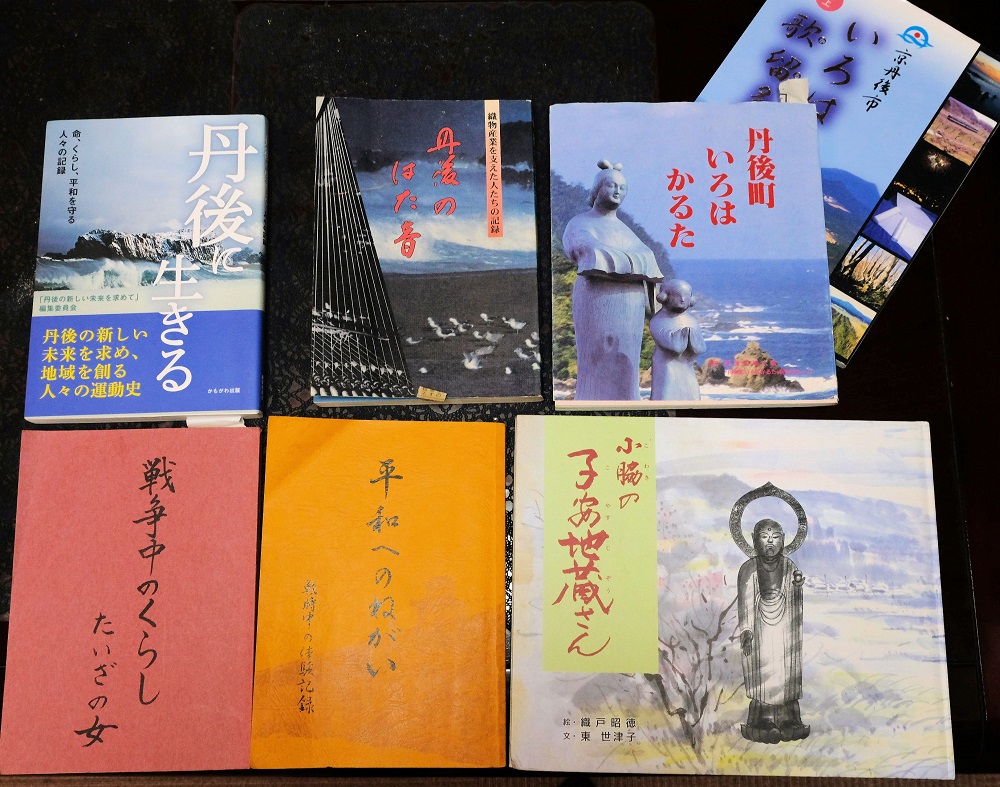

本づくりにも力を入れてきた。「戦争を風化させてはならない」との思いで、間人の女性たちが戦時中の暮らしを書いた本を1979年に出した。丹後の織物業に携わる女性の声を取材した「丹後のはた音」や、郷土の歴史にまつわるかるたや絵本も手がけた。2023年には、丹後の労働運動や平和活動、反原発などに関わる人々の記録を集めた。

東書店は現在、四男直彦さん(63)が継いでいる。世津子さんは「現役の営業マン」(直彦さん)で、電話応対や接客を担う。世津子さんは「多くの人に助けてもらってここまでやってくることができた。活字を読む人がもっと増えてほしい」と願う。

Copyright ©京都新聞