2025.10.07|まち

「さかなの日」

魚へんの漢字から

漁業の今を思う

魚へんの漢字がプリントされた巨大な湯飲み(京都市東山区・漢字ミュージアム)

無いものがひょっこり現れるイメージだったらしい。漢字で鮪(まぐろ)の「有」の意味だ。そのクロマグロが夏前、丹後の伊根沖で異例の豊漁になった。

秋が進むと、日本海の底魚ご三家が人気を呼ぶ。ハタハタ、ニギス、カレイで、こちらは「鰰(鱩)」「似鱚」「鰈」と書く。高尚さ、めでたさを感じ、食べるのも楽しくなる。

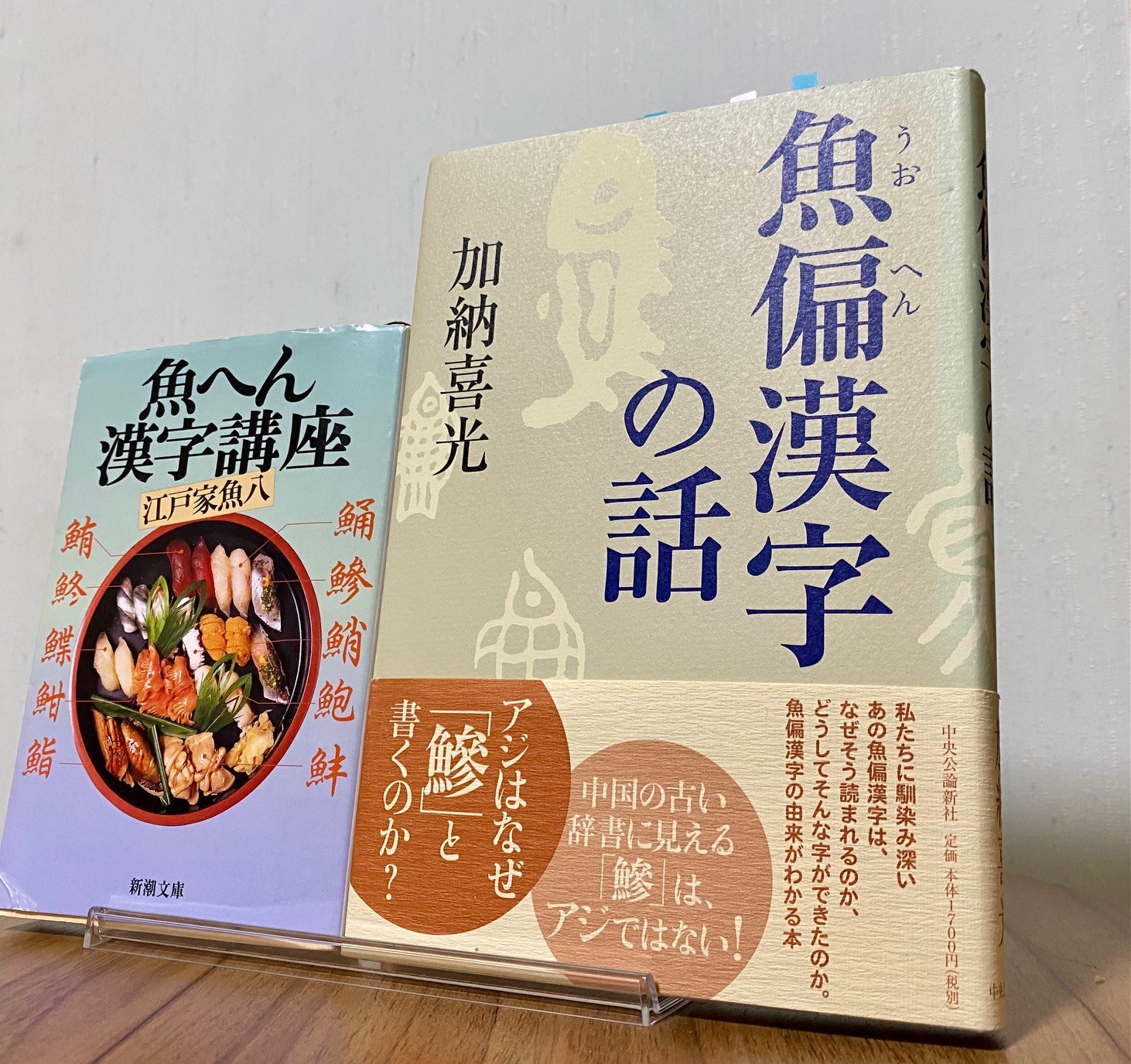

魚へん漢字の成り立ちを解説した『魚偏漢字の話』など

魚へんの漢字は、日本で作られた国字が多い。漢字が伝来した5世紀以降、主に淡水魚を食した中国では海の魚を表す字が少ないため、独自に考案。生態や故事、漁期などからストレートに表現したとか(加納喜光「魚偏漢字の話」)。

そんな古くからの愛着が年々薄れている。食の多様化で魚離れが進むとともに、水産業を支える人手不足と高齢化が深刻だ。京都府内の漁業就業者は2年前に800人を割り、20年間で半減した。

海の民学舎の募集ポスターを掲げる今春入舎した研修生(宮津市小田宿野)

漁師を育てる府や漁協の「海の民学舎」(宮津市)も研修生の確保に悩む。来春の入舎に向けてPRに注力し、募集も早めたが希望者は1人。期間を延ばし、年明けまで待つ。

毎月3日から7日は水産庁が定めた「さかなの日」。漁業の再興はデジタル技術の活用が鍵とも言われるが、家庭の献立にどう添えてもらうか。旬の魚が消えた食卓は、魚へんに「無」で「あじけない」と読む⁉ こうならないように。

Copyright ©京都新聞