「丹後ちりめん」の誕生

「丹後ちりめん」は、今から300年前の江戸時代に誕生しました。

峰山の絹屋佐平治が、貧しい人々を助けるために京都西陣で修行・研究し、独自の縮緬生地を開発し、それが「丹後ちりめん」と呼ばれるようになりました。 縮緬の技術を習得した人がその技術を伝授し、丹後地域に急速に広まりました。

丹後ちりめんとは

丹後ちりめんは、京都府丹後地方で織られる後染め織物のことを指します。経糸には撚りのない生絹を使い、緯糸には強撚糸を使用しています。

織られた後、生地は精練され、縮んでシボと呼ばれる凹凸が生地の表面に形成されます。生絹はその長い繊維が撚りに適しているため、丹後ちりめんを作るのに理想的な素材です。

なぜ丹後なのか?

丹後地方の環境適性がこの地域で絹織物産業を栄えさせた要因です。豊富で高品質な水と、年間を通じて適度な湿度を保つ気候に恵まれているため、絹が乾燥しすぎず、撚る際に切れることが少ないです。

水、気候、そして人々の蓄積された知識と技術。これらの条件が一つに結びつき、国内最大の絹生産地域を生み出しています。

日本遺産

丹後ちりめんは、日本遺産の一部としても認識されています。地域の歴史的な魅力や特徴を通じて日本の文化や伝統を語る物語は、文化庁によって『日本遺産』として認定されています。この取り組みの目的は、魅力的な有形・無形の文化財を総合的に開発・活用し、国内外に広く伝えることによって地域を活性化させることです。

世界へ

丹後は全国生産量の7割シェアを誇る日本最大の絹織物産地です。 丹後の機屋さんは、難しい依頼でも「なんとか形にする」という粘り強さで、長きに渡り絹織物の世界を支えてきました。

2005年から海外展開に挑戦する丹後の精鋭たち。その成果は、世界的なブランドが丹後の生地を活用する形で現れています。300年の伝統を持つ丹後ちりめんの伝統を活かしつつも、新しい技法やデザインを取り入れたブランド「TANGO OPEN」を立ち上げ、和装にとどまらない、ライフスタイル全域への商品開発にも挑戦を続けています。多様性の時代であっても、私たちは世界に通用する技術として絶えず進化を続けています。

観光、ショッピング、体験

観光

-

丹後織物工業組合

絹生地を織り上げた後、絹糸に残っているセリシンというタンパク質を取り除くためにクリーニング処理を行います。このクリーニングプロセスは生地をわずかに縮ませ、触感を柔らかくします。クリーニングの後、生地は欠陥がないか検査され、品質を保証します。

-

足米機業場

網野(京丹後市)にある織物工場。昭和初期のノコギリ型の三角屋根のある織物工場特有の建物が残る。

-

金刀比羅神社

1811年に創建された金刀比羅神社は、日本で唯一の子猫根子(守護猫)を持つ神社です。これらは、地元の絹業界にとって重要な蚕をネズミやラットから守る猫たちを表し、敬うために建てられました。

DETAILS -

網野・弥栄織物工房通り

多くの丹後ちりめんの工場は、家内工業の工場や住居に隣接した小さな工場です。これらの織物工房は、網野や弥栄周辺の通りに点在しています。

-

網野神社

網野神社の境内にある蠶織(こおり)神社は、1925年にちりめんや養蚕に携わる地元の人々によって設立され、繊維と養蚕の神を祀るためのものです。

DETAILS -

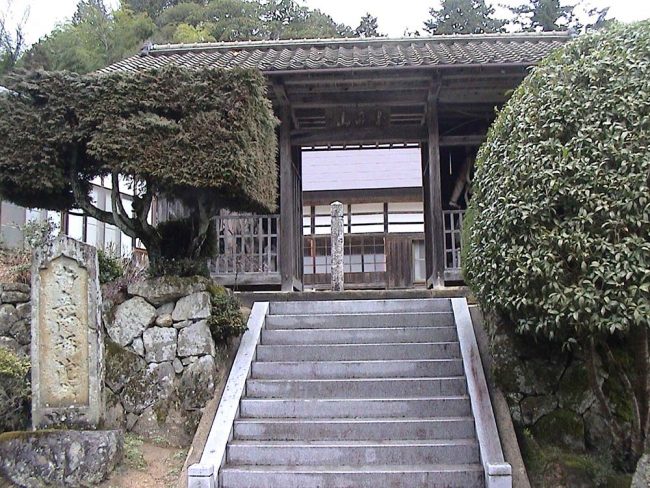

禅定寺

丹後の織物業界が衰退していた時、地元の織り手がここで祈願した後、京都西陣へ行き後にちりめんとなる技術を学びました。彼が最初に織った「縮み布」は寄進され、現在も寺宝として大事に保管されています。

DETAILS -

常立寺

丹後ちりめんの創業者の一人、絹屋佐平治(後に森田治郎兵衛と改名)の墓碑があり、峰山藩・京極家の菩提寺でもある。現在も絹屋佐平治の功績をたたえる慰霊祭が行われる。

DETAILS -

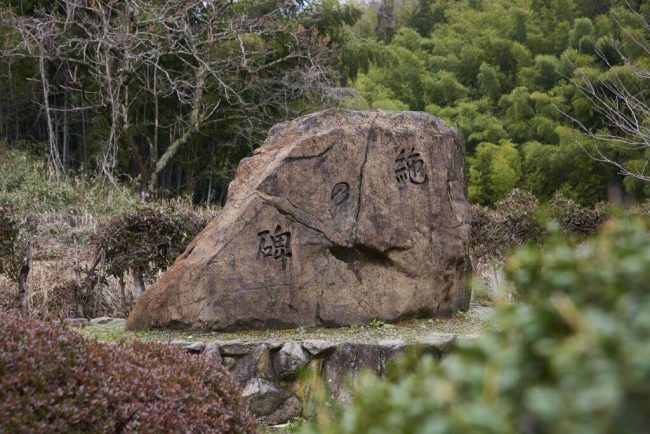

絁の碑(あしぎぬのひ)

これは、丹後ちりめんの先人たちへの感謝を表し、その継続を祈るために建てられた記念碑です。

ショッピング

-

道の駅 丹後王国「食のみやこ」

西日本最大級の道の駅で、丹後ちりめんの素敵な土産品が豊富にあり、地元で生産された食品もたくさん取り揃えています。

DETAILS -

アミティ丹後

このお土産店は地元産品に特化しています。お土産にぴったりの丹後ちりめん製品を多種多様に取り揃えており、他の用途にも活用できる端切れも販売しています。

DETAILS -

丹後ちりめん織元 たゆう

この丹後ちりめんの工場内には、豊富な品揃えのギフトショップがあり、素敵なお土産の他にも、おしゃれなベスト、帽子、バッグなどがたくさんあります。

![陶芸体験[細見工房]](https://www.kyotango.gr.jp/wp-content/uploads/2019/03/5bd0f01d927ee6d535ac90617da7bdc6-1-650x427.jpg)