ばらずし(丹後)、醤油炊き(但馬)…

郷土色豊かなサバ食料理を紹介

丹後郷土資料館が調査

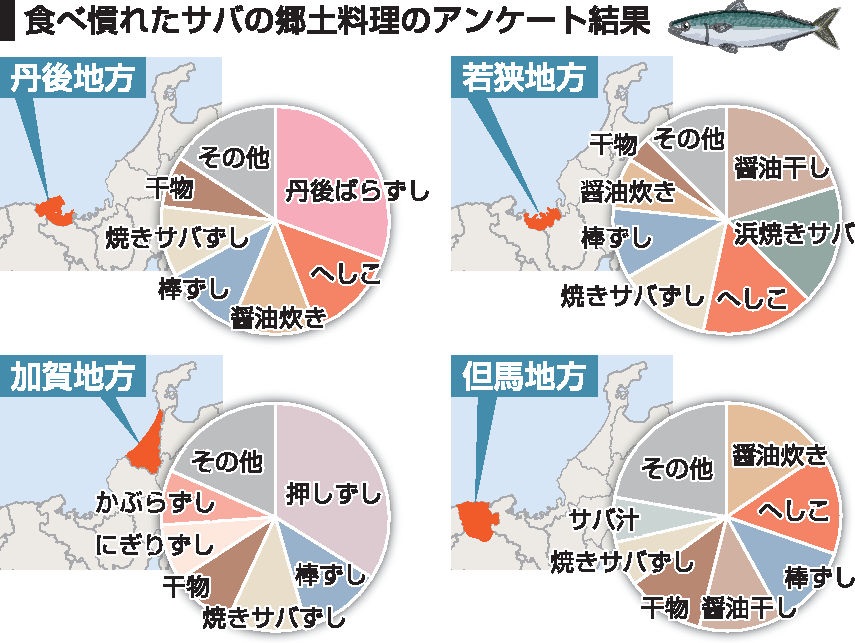

住民が最も食べ慣れたサバの郷土料理は丹後地方がばらずし、若狭(福井県)は醤油(しょうゆ)干し、加賀(石川県)は押しずし、但馬(兵庫県)は醤油炊き…。

京都府立丹後郷土資料館(宮津市)が富山県から兵庫県にかけて日本海沿岸のサバの食文化に関して行ったアンケートで、各地の特色が浮き彫りになった。パンフレットや調査報告書を作成し、保存食のへしこや、新興の焼きサバずしを含めた、多様な食の魅力を発信している。

同館は一昨年、サバを甘辛く炊いた「おぼろ」を使う「ばらずし」のこだわりや広がりを調査した。さらに、サバの食文化の物語を深掘りするため、来館者やイベント参加者などにアンケートを行い、府外も含め940人(丹後は379人)の回答をまとめて報告書をつくった。

近隣地域でも食文化の違い明確に

アンケートでは食べ慣れたサバ料理を聞いたところ、丹後では「丹後ばらずし」が30・7%と突出し、へしこ(13・7%)、醤油炊き(12・2%)が続いた。お隣の若狭では醤油干しが20・5%、串に刺して焼く浜焼きサバが16・8%を占め、但馬では醤油炊きが15・6%と最も多かった。加賀では酢でしめたサバを木枠に入れる押しずしが34・1%と、食文化の違いが明確になった。但馬ではサバの頭とコンブのだしでサバや野菜を炊くサバ汁といった他地域には見られない料理も食べられていた。

報告書では、サバをぬかで塩漬けするへしこは「丹後、若狭を中心とした食文化」と分析。丹後や福井県では近年、脂の乗ったノルウェー産や国内産を使った焼きサバずしが、観光施設や飲食店で販売されて広がっていると指摘した。岸岡貴英館長は「地域ごとにサバの推しがあった。家庭で食べられてきたばらずしもスーパーや道の駅で売られ、認知度が高まっている」と指摘し、「へしこは作り手によって調理技術や味が違う。サバの食文化に関心を持って楽しんでいただけたら」と話す。

丹後郷土資料館はアンケート結果をまとめたパンフレットを5千部作成し、無料配布している。

@Copyright ©京都新聞